La batalla por Puerto Rico en Naciones Unidas

Difícilmente habrá leído esta noticia entre los titulares de la prensa internacional en la semana que pasó.

El Comité de Descolonización de las Naciones Unidas ha aprobado, por decimonoveno año consecutivo, una resolución que exhorta al gobierno de Estados Unidos a acelerar un proceso que permita a Puerto Rico a ejercer el derecho a la libre determinación e independencia.

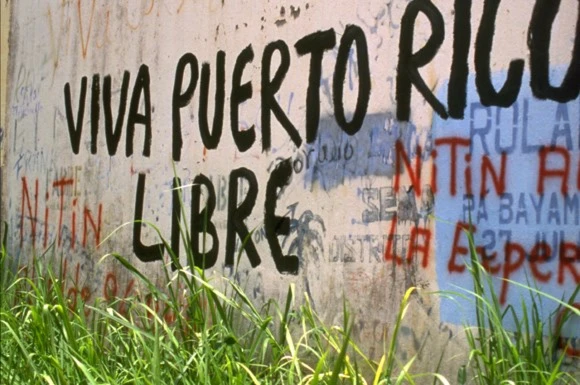

Es decir, en una lectura sin los matices que exige lograr el consenso para su aprobación, se trata de que Puerto Rico sea en plenitud el país latinoamericano y caribeño que le corresponde ser por la historia, por la geografía y por las luchas de los mejores exponentes de su pueblo.

El pequeño país – menos de 10 mil kilómetros cuadrados, incluidos pequeños cayos e islas que acompañan a la isla grande - entró en la historia occidental con su descubrimiento en 1493, y hasta 1898 fue colonia española.

Después de la guerra hispano americana de 1898 pasó a manos de Estados Unidos. Su condición colonial no varió, vestida ahora con una rocambolesca definición que intenta ocultar su verdadero estatus.

Así, a Puerto Rico se le presenta como un territorio no incorporado estadounidense con estatus de autogobierno, o como un Estado libre asociado a Estados Unidos. O como un territorio de los Estados Unidos sujeto a la autoridad y poderes plenipotenciarios del Congreso de los Estados Unidos, a pesar de contar con una Constitución y de que los puertorriqueños tienen ciudadanía estadounidense.

Diecinueve veces las Naciones Unidas se han pronunciado, a través de este Comité (oficialmente Comité Especial Encargado de Examinar la Situación con Respecto a la Aplicación de la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales) sobre el hecho de que, tras esta compleja y engañosa fórmula, se oculta el simple hecho de que Puerto Rico es, sin duda alguna, una colonia.

En las sesiones del Comité suelen participar, año tras año, más de cuatro decenas de representantes de organizaciones y movimientos puertorriqueños, que acuden al foro a dar detalles que evidencian el hecho.

Este año los pronunciamientos han sido más fuertes. Las informaciones de los últimos meses hicieron que las sesiones de este año fueran mucho más críticas que las anteriores. Que la evidencia de la condición colonial del pequeño país fuera más palmaria.

Tras el huracán María

El primero de junio comenzó oficialmente la temporada de huracanes en el Caribe. Y, como se recordará, no se ha cumplido un año todavía desde que el huracán María destrozó literalmente la isla.

La red eléctrica quedó hecha añicos, y aunque el gobierno local anuncia que se encuentra casi restablecida – y que pronto será asumida por una entidad privada, lo que según participantes en la Comisión, no hará sino agravar las cosas – los reportes de medios puertorriqueños arrojan noticias angustiosas.

En las zonas montañosas y apartadas del país, por ejemplo, la recuperación eléctrica es una peligrosa farsa: a falta de postes se utilizan árboles para fijar las líneas; los propios cables eléctricos pueden ser cables viejos sobrantes de la catástrofe y empatados entre sí.

Fue noticia reciente el descubrimiento de otra dolorosa falsedad. Tal como se sospechaba, la cifra de muertos ofrecida por la actual administración – por el propio Donald Trump - era una cruel mentira.

Al regreso de su tardía visita a la isla tras el huracán, Trump dijo tranquilamente que no había sido una catástrofe real, pues el conteo oficial arrojaba solo 16 muertes. No fue una “catástrofe real”, dijo, como el huracán Katrina.

Un estudio de la Universidad de Harvard y de dos centros universitarios puertorriqueños corrigió la cifra: nunca menos de 4 600 personas habrían muerto entre el 20 de septiembre, cuando llegó María a la isla, y el 31 de diciembre.

Y estudios posteriores agravaron más la percepción de esta enorme diferencia.

Los muertos ocurridos durante el huracán fueron mucho menos significativos que los que ocurrieron después. Otra investigación de medios periodísticos locales afirmó que el 60 por ciento de las muertes ocurrieron en las instalaciones de salud y en los asilos.

Pero no solo a causa de los daños infligidos por el huracán. Desde 2009, la secretaria auxiliar para la Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud, Rosa Hernández había declarado que, por causa de los despidos de la Ley 7 de Emergencia Fiscal de 2009, quedó con solo cuatro inspectores, lo cual les había impedido verificar si todos los hospitales y salas estabilizadoras de la isla cumplían con los requisitos de ley. Esta situación se mantuvo hasta la actualidad.

En el espíritu de todos estaba presente otra gran falacia: los puertorriqueños son ciudadanos de Estados Unidos. Pero, al parecer, son menos ciudadanos que otros ciudadanos estadounidenses.

El ciclón Harvey había azotado a Texas un tiempo atrás. El huracán María, mucho más desastroso, fue un evento de segundo orden para la administración estadounidense. Los datos son elocuentes:

La administración Trump aprobó la necesidad de trabajos para un desastre permanente en Texas en 10 días. Para Puerto Rico fueron necesarios 43 días.

Seis meses después de Harvey, Texas estaba recibiendo ya dólares federales para la reparación de escuelas, carreteras e infraestructuras públicas dañadas por el huracán. Para esa fecha, Puerto Rico no había recibido un solo dólar.

Trump visitó Texas dos veces en los primeros ocho días de haber pasado Harvey, y en cinco días se personó en Florida después del huracán Irma. Fue a Puerto Rico casi cinco semanas después del paso de María.

Y se despidió de una confundida multitud que acudió a su recorrido final arrojándoles, alegremente y como regalo, rollos de papel sanitario.

El destino de la Resolución

Este fue el fondo sobre el que se recortó esta vez la sesión de la pasada semana donde el Comité reiteró sus apreciaciones de los últimos casi veinte años.

Su resolución recibirá el mismo desprecio con que suele tratar Estados Unidos a las Naciones Unidas, cuando las voces que en ella predominan no coinciden con sus intereses.

Un veterano diplomático cubano me narraba la ira con que los representantes estadounidenses recibían cada año la iniciativa cubana de proponer esta resolución al Comité.

Pero las brutales presiones sobre los miembros del órgano no podían distorsionar los hechos, ni los debates, ni el acuerdo final. La argumentación, año por año, ha sido aplastante. Y este año lo fue más.

Gústele o no a los Estados Unidos, y aunque la gran prensa mundial silencie o disminuya el hecho, la también llamada Comisión de los 24 ha vuelto a considerar a Puerto Rico, como un caso colonial.

Enrique Román

Enrique Román

Al Mayadeen Español

Al Mayadeen Español