¿Una Colombia más humana?

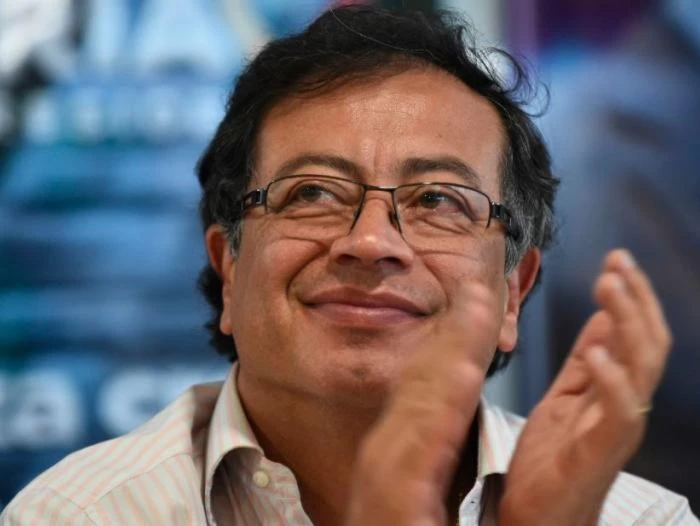

Nunca en la historia un candidato alternativo al régimen había obtenido más de 8 millones de votos. El propio candidato Gustavo Petro calificó el resultado como una victoria y llamó a consolidar el movimiento generado y a trabajar para seguir siendo alternativa de poder y no mera oposición.

Los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, ocurrida en mayo, dieron un fuerte campanazo que anunciaba al mundo la posibilidad de un cambio político. Pero esta segunda vuelta del día 17 de junio ha significado la constatación de que efectivamente el país ha comenzado a cambiar.

Como todo proceso, este cambio tiene muchos antecedentes, pero apuntemos solo los más cercanos.

La mayor guerrilla del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno lograron un acuerdo de paz que impactó en la dinámica política del país. Tuvieron que pasar décadas de guerra civil para que se diera este importante paso hacia la paz, aún inconclusa, pues persiste la confrontación de baja intensidad como lo demuestran la presencia activa de otras guerrillas y grupos paramilitares, los asesinatos de líderes sociales y la existencia de centenares de presos políticos.

No obstante, el Acuerdo de Paz de La Habana, que se implementa en medio de disímiles dificultades, permitió visibilizar las verdaderas causas de la guerra y de otros problemas del país. Y al mismo tiempo, abrió un incipiente cause democrático para el ejercicio de la política.

Estos avances posibilitaron que el germen del cambio brotara y evadiera el camino entrampado que significó la guerra y la dominación concomitante. Una guerra que además de desangrar al pueblo colombiano, fue utilizada para evitar que se desajustaran los mecanismos de control de importantes sectores económicos del país y de Estados Unidos.

El acuerdo dio paso a un plebiscito que pretendía legitimar lo firmado en Cuba, pero en realidad fue la primera medición de fuerzas en el nuevo escenario político que se configuraba en Colombia.

Esa vez, octubre de 2016, una parte considerable del país salió a las urnas. Fue una votación atravesada por las secuelas de la guerra, por la desinformación y la propaganda sucia; por los miedos y el optimismo resguardado, por la mentira y la verdad opacada. Era el viejo país que convencido o confundido se oponía al esfuerzo por dejar atrás las formas tradicionales de conducir los destinos de la nación.

Finalmente, ese viejo país logró imponerse por un estrecho margen. Los que defendieron el No al Acuerdo obtuvieron 6,42 millones de votos, mientras que los defensores del Sí fueron 6,36 millones de personas. Una clara señal de polarización, pero también de una naciente alternatividad.

A partir de ese momento se desató todo un debate político de elevados quilates de cara a las elecciones presidenciales, donde el Acuerdo de Paz pasó de ser el centro de la polémica a correa de trasmisión de la nueva etapa que se estaba abriendo.

Si la guerra dejaba poco a poco de ser la cortina de humo que desviaba la atención de los problemas esenciales del país, otros temas, ausentes del debate público por décadas, fueron ocupando posiciones privilegiadas en las distintas plataformas político-electorales que se presentaban al pueblo.

La corrupción, la pobreza, la desigualdad, la inequidad, la distribución de la tierra, la educación, el acceso a la salud y la protección del medio ambiente, comenzaron a poblar los discursos políticos, constituyendo un desafío al status quo, y acentuando otra tendencia que se resistía a despuntar: el quiebre total de la clase política tradicional colombiana.

Desde la derecha, el uribismo, rearticulándose constantemente, se consolidó tras el resultado del plebiscito. Desde la izquierda, se fraguaron nuevas alternativas que, aunque no rompieron con la izquierda tradicional e institucionalizada, sí labraron su propio camino, leyendo no solo el sentir de importantes sectores sociales y económicos, sino también comprendiendo las nuevas dinámicas político-sociales de una Colombia que tiene un pie en el siglo XIX y otro en el XXI.

Así llegaron las elecciones al Congreso en marzo de 2018 y las presidenciales en mayo (primera vuelta) y junio (segunda vuelta).

Las formas decimonónicas de hacer política en Colombia, si bien sirvieron para posponer la agonía de las clases políticas tradicionales, no pudieron acallar otra importante señal de cambio. Por primera vez en la historia de Colombia, sectores desligados del poder llegaron al Congreso impulsados por plataformas donde la ciudadanía asumía un protagonismo inédito.

La coalición Decentes, que sumó a sectores de la izquierda histórica, a indios, intelectuales, artistas y líderes sociales, asumió un nombre que refleja el estado de cosas en ese país.

Otras coaliciones, con posturas menos radicales desde el punto de vista económico, pero firmes críticos de las viejas formas de hacer política y de la corrupción y defensores de la paz, también obtuvieron resultados inesperados.

Todos estos sectores que van desde la inexistente posición de “centro” hasta la izquierda, alcanzaron una bancada de más de 20 senadores, a los que se sumarán algunos liberales defensores de la paz y los cinco de FARC, para convertirse en una bancada de peso en las decisiones de ese ente legislativo. En la Cámara de Representantes la situación es parecida.

Por lo menos en los últimos 25 años los sectores alternativos no habían obtenido un resultado similar. Cuando más se acercaron fue en los años 80 y 90 de la centuria pasada, y la esperanza terminó en una matanza de líderes políticos de izquierda que aún sigue impune.

La clarinada que sintió el establishment colombiano tras las elecciones al Congreso, explican las conductas asumidas por los partidos tradicionales tras la primera vuelta electoral de las presidenciales.

Las últimas y más fuertes señales

Las elecciones presidenciales del 27 de mayo y especialmente la segunda vuelta ocurrida el 17 de junio constataron varias cosas:

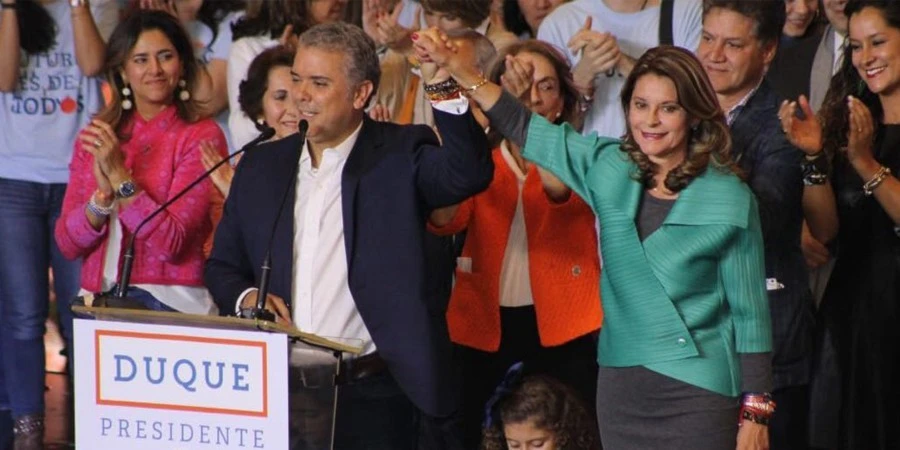

- La derecha, más allá de contradicciones puntuales y circunstanciales, siempre construirá un frente común ante cualquier amenaza que ponga en peligro los intereses de los grupos de poder, tal y como ocurrió tras el resultado de la primera vuelta, cuando todas las toldas tradicionales hicieron causa común con el candidato Iván Duque, a la postre vencedor con 10,3 millones de votos.

- Los partidos políticos tradicionales de derecha están en una profunda crisis de legitimidad. Solo están sostenidos por el poder económico, sus maquinarias, e influencias al interior del país, a lo que se suma la necesidad de respaldo que tiene el candidato electo y su partido.

- La derecha se vio obligada a modular y redireccionar sus principales líneas de mensajes durante la campaña electoral, lo que confirma su capacidad de maniobra y habilidad, su comprensión del momento político y el empuje de las propuestas alternativas.

- Los monopolios mediáticos continúan teniendo una incidencia notable en las dinámicas políticas nacionales. En este caso, aunque no pudieron silenciar las propuestas alternativas, sí las minimizaron, ridiculizaron y tergiversaron.

- La plaza pública, la movilización popular y el contacto natural y directo con las masas volvieron a ser recursos utilizados por el principal candidato alternativo, factor de enorme preocupación dentro del establishment.

- Es posible la construcción de una propuesta de convergencia y unidad de los sectores sociales y políticos que promulgan la necesidad de cambios estructurales de fondo, sobre la base de un programa político que recoja los aspectos fundamentales y comunes.

- Es posible la coexistencia de liderazgos dentro de las coaliciones alternativas, sobre la base del respeto a los acuerdos establecidos y la comprensión del momento histórico del país, que demanda audacia, humildad y compromiso.

- La ausencia de sentido del momento histórico y capacidad de definición política conlleva al retroceso o la ralentización del proceso de cambio e incluso el suicidio político, tal y como ocurrió con uno de los candidatos que llamó al voto en blanco tras no comprender que su caudal político estaba sostenido por una masa cuyo descontento era común al de las bases del candidato alternativo que pasó a segunda vuelta.

- La existencia de candidatas mujeres a la presidencia y vicepresidencia, y la lógica elección de una de ellas como vicepresidenta, es otra prueba de cambio. La estrategia electoral de un sector conservador y tradicionalista tuvo que ceder (adaptarse) ante la presión social del momento que lucha por una integración digna y justa de la mujer en la sociedad, sobrepasando barreras aún existentes que facilitan y reproducen la exclusión por motivos de género y orientación sexual.

Además de estas conclusiones, podrían sistematizarse otras, y todas conducirían a la idea de que efectivamente, Colombia está inmersa en un proceso de cambio que tiene sus velocidades y dinámicas.

Nunca en la historia un candidato alternativo al régimen había obtenido más de 8 millones de votos. El propio candidato Gustavo Petro calificó el resultado como una victoria y llamó a consolidar el movimiento generado y a trabajar para seguir siendo alternativa de poder y no mera oposición.

En este sentido, Petro anunció que los próximos esfuerzos movilizativos y de convergencia estarán enfocados en las elecciones regionales para alcaldes y gobernadores de 2019, momento en que advertiremos cuan eficaz será la convergencia alternativa y cuan capaz será el establishment para frenarla y evitar un cambio que parece indetenible y que puja por una Colombia más humana.

Omar Rafael García Lazo

Omar Rafael García Lazo

Al Mayadeen Español

Al Mayadeen Español

Al Mayadeen Español

Al Mayadeen Español