Guardianes de la tierra, líderes indígenas en peligro

La resistencia de líderes indígenas revela el alto costo de defender la tierra en América Latina.

-

Guardianes de la tierra, líderes indígenas en peligro

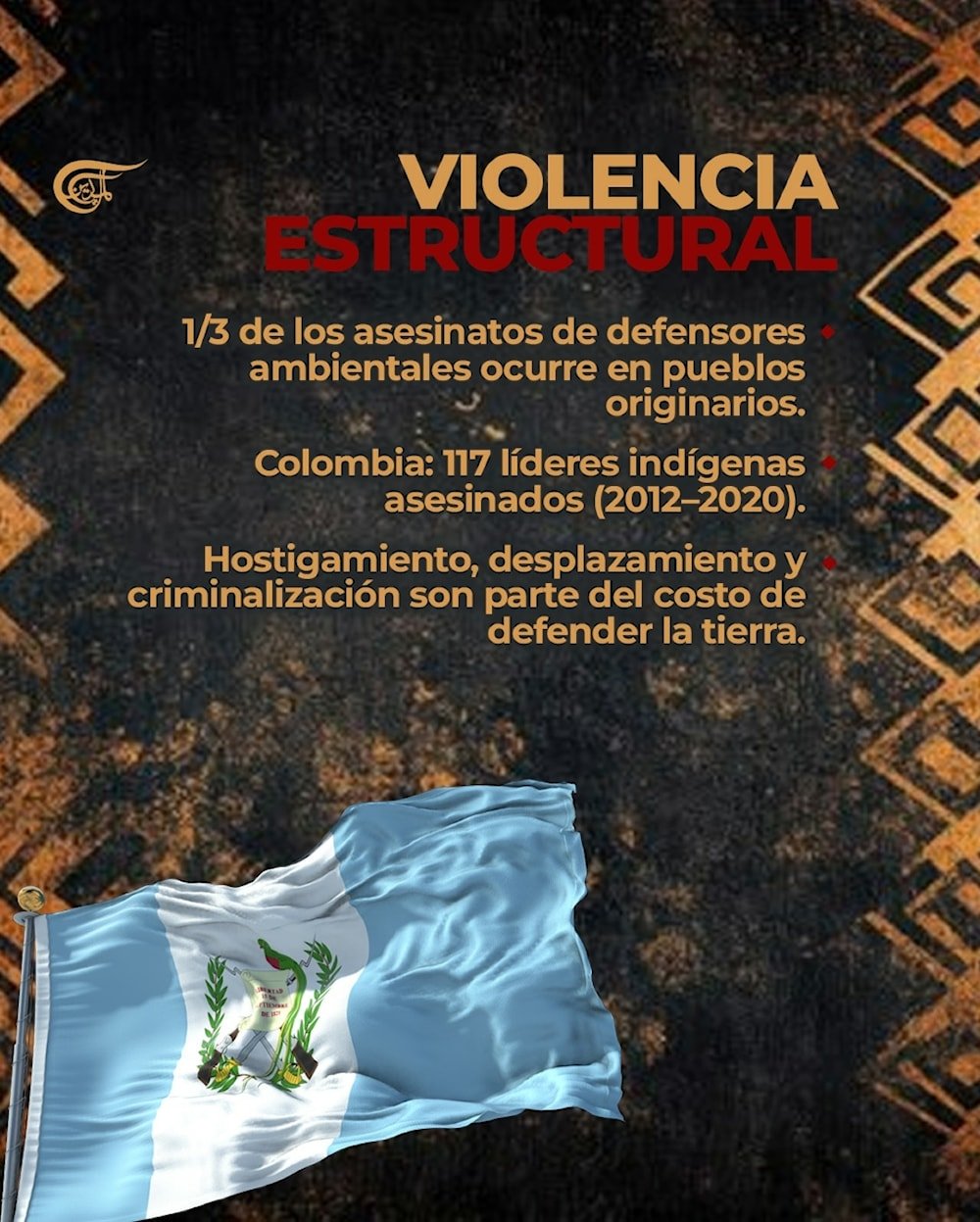

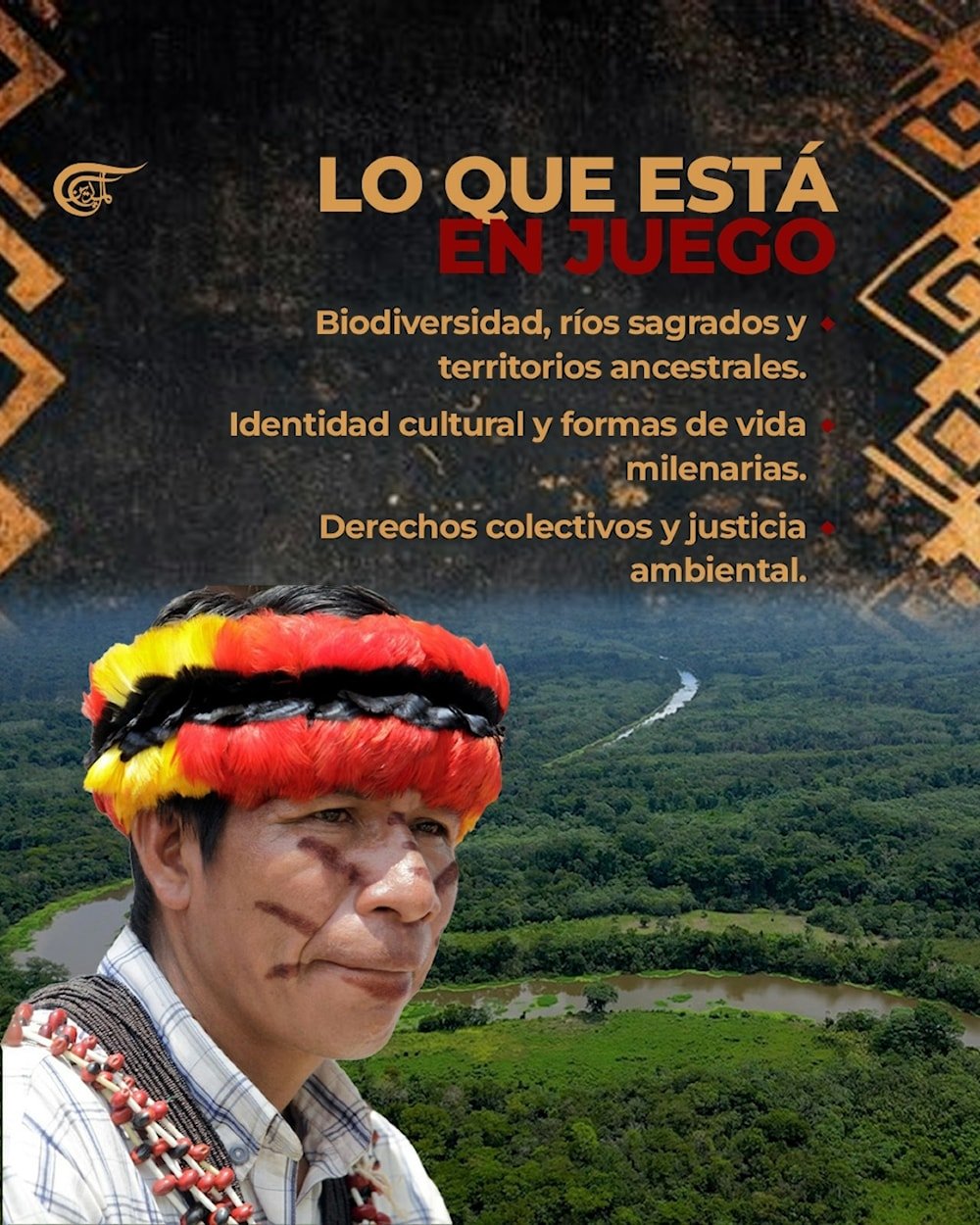

Los pueblos originarios de América Latina concentran un tercio de los asesinatos de defensores ambientales en el planeta, a pesar de representar el cuatro por ciento de la población mundial.

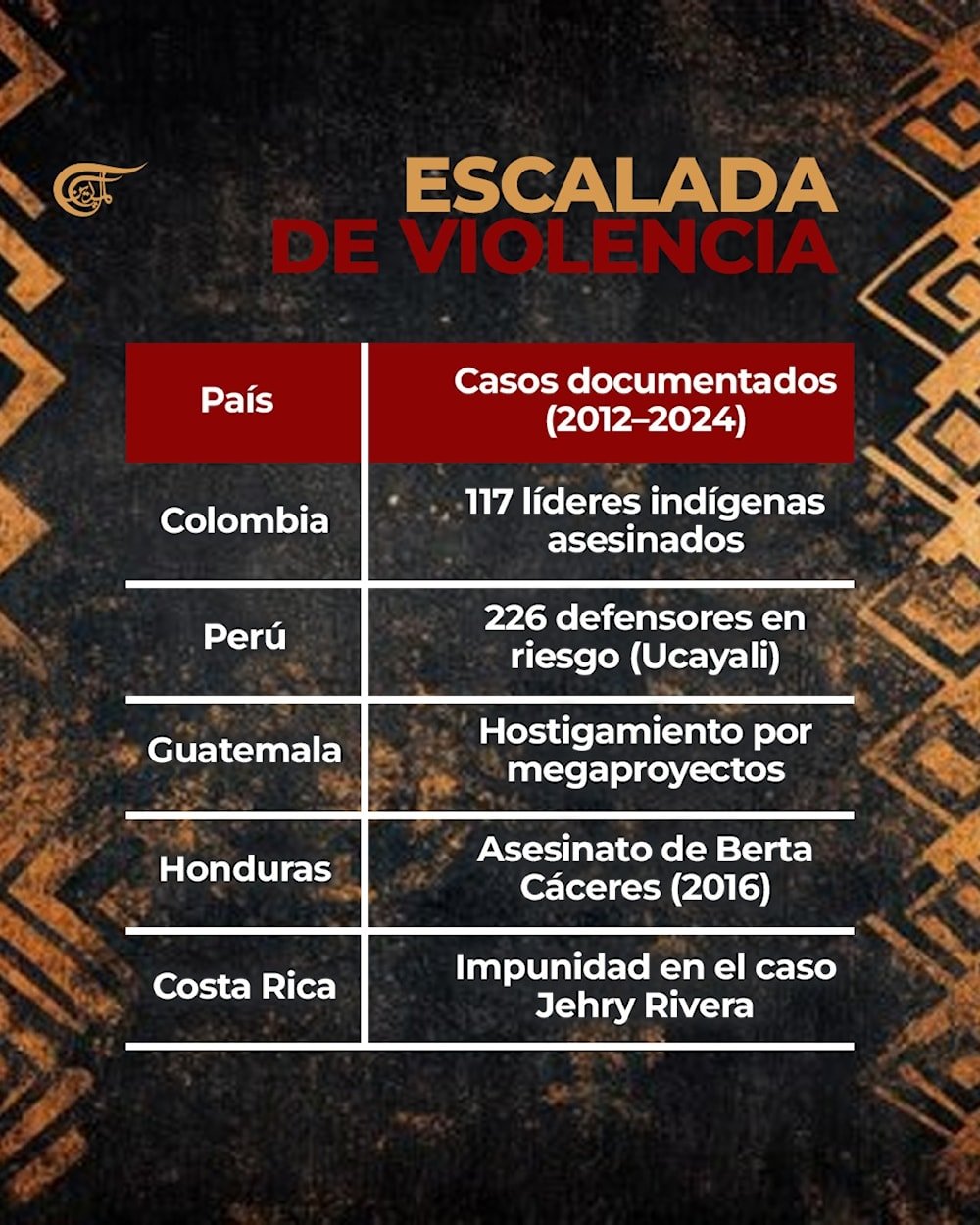

Un informe de la organización Global Witness señaló a Colombia como el país más crítico entre 2012 y 2020, con 117 líderes indígenas asesinados.

La disputa por territorios y la expansión de industrias extractivas constituyeron los principales motores de violencia contra estas comunidades.

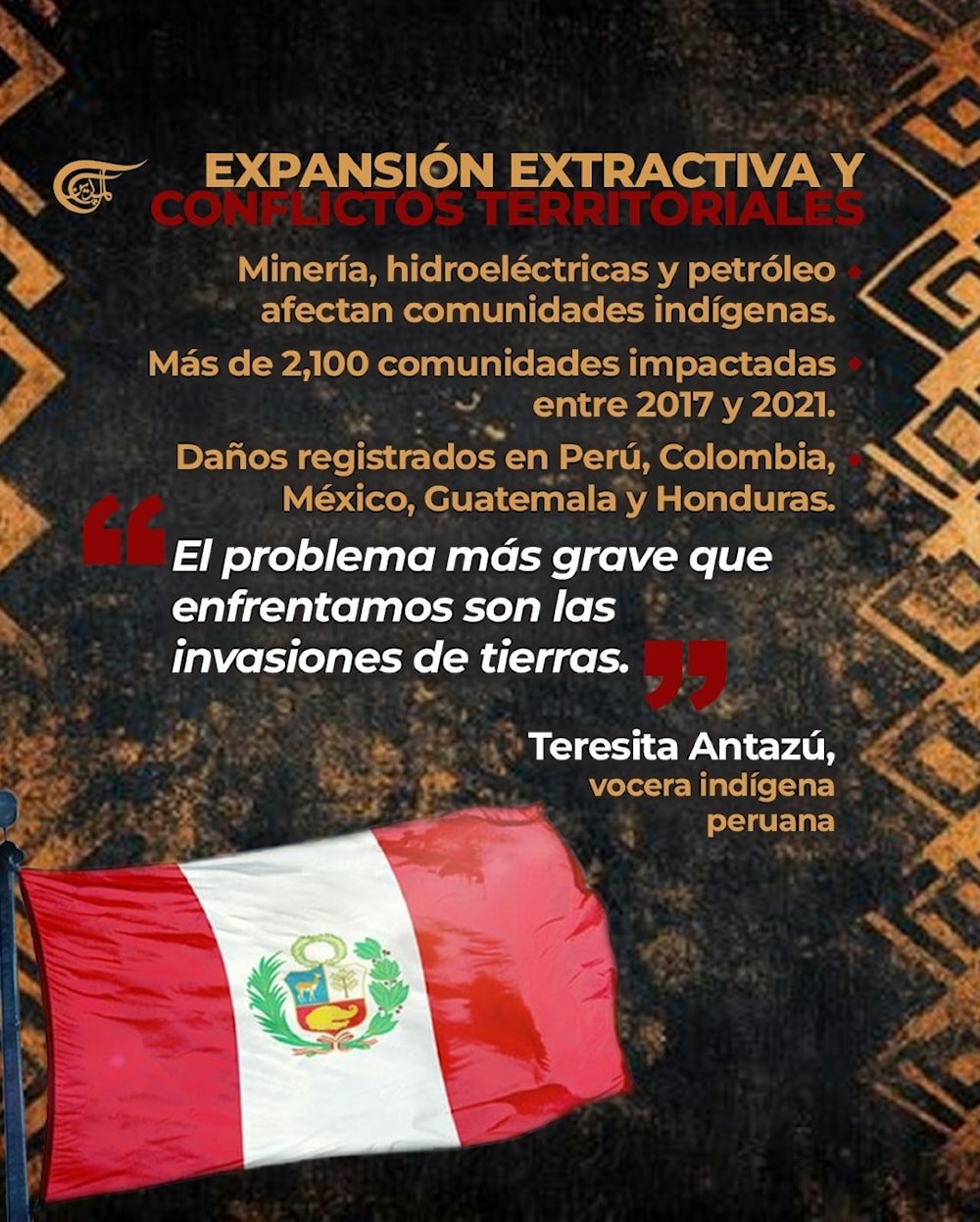

Solo entre 2017 y 2021, la región reportó dos mil 109 episodios de afectaciones a pueblos indígenas vinculadas a proyectos mineros, hidroeléctricos o petroleros en Perú, Colombia, México, Guatemala y Honduras.

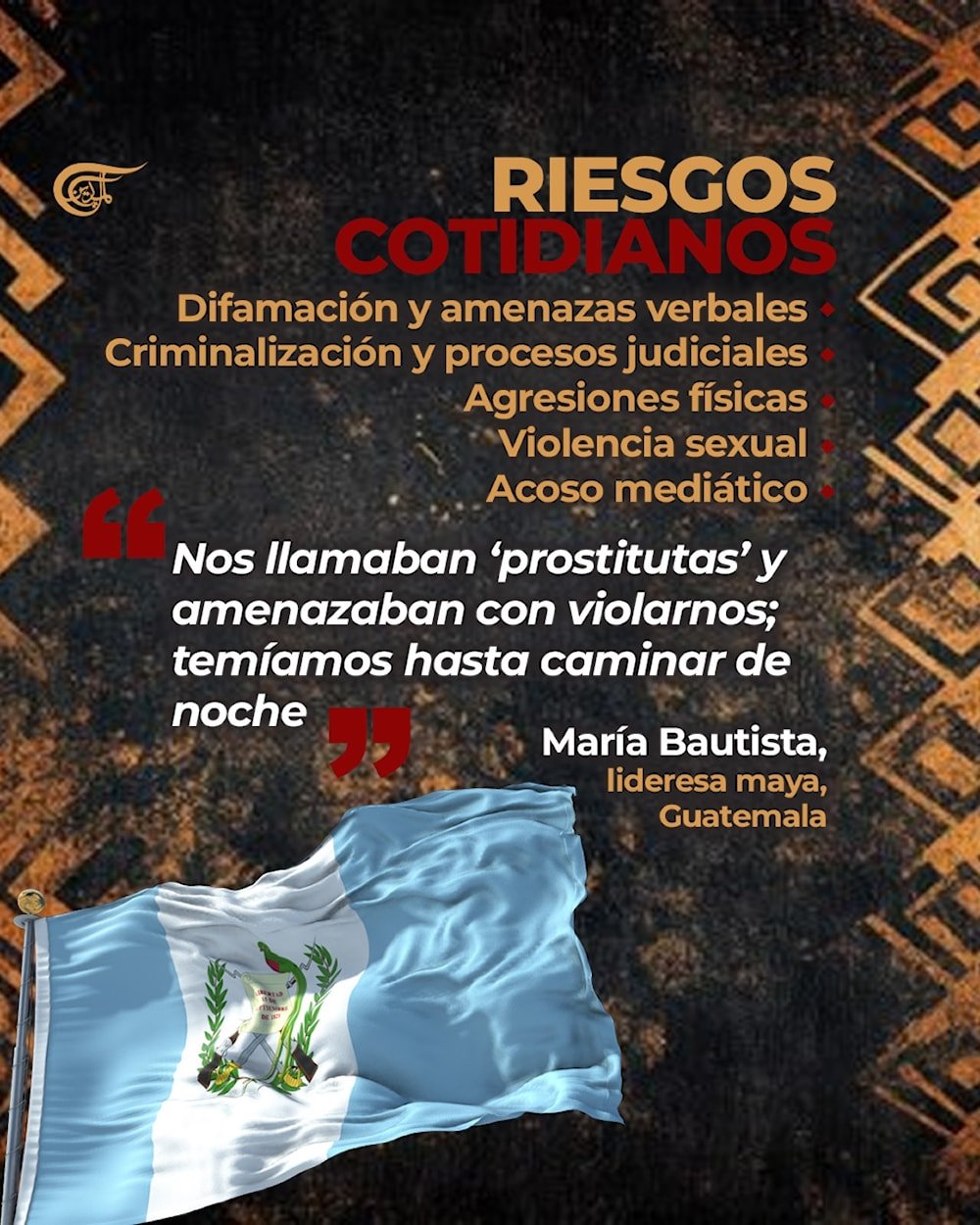

En Guatemala, la profesora María Bautista lideró durante años la oposición a la propuesta hidroeléctrica de la empresa Energía y Renovación en el valle de Ixquisis.

LEA TAMBIÉN: Sabiduría indígena: Manual para salvar la Tierra

La planificación de la compañía contemplaba desviar ríos considerados sagrados —como el Pojom, Negro y Yolhuitz—, y amenazar ecosistemas completos y las fuentes de sustento de las comunidades mayas.

Con el tiempo, la resistencia tuvo un costo alto: “Nos decían que nos calláramos, que si algo iba a pasar, que no lloráramos”, relató Bautista al diario británico The Guardian. “Nos llamaban ‘prostitutas’ y amenazaban con violarnos; temíamos hasta caminar de noche”.

El hostigamiento forma parte de la vida diaria de muchos líderes indígenas en América Latina, o Abya Yala, como prefieren llamar al continente.

Durante el período 2012-2020, la violencia dejó un saldo de 363 activistas indígenas asesinados, hombres y mujeres que defendían sus territorios.

#AProfundidad 🔴 GUARDIANES DE LA TIERRA, LÍDERES INDÍGENAS EN PELIGRO

— Al Mayadeen Español (@almayadeen_es) September 8, 2025

⭕️ Entre 2017 y 2021, América Latina reportó dos mil 109 episodios de violencia a pueblos indígenas vinculadas a proyectos mineros, hidroeléctricos o petroleros en Perú, Colombia, México, Guatemala y… pic.twitter.com/7SMxCF6whm

Escalada de ataques

El 30 de junio de 2025, atacantes armados le quitaron la vida al líder indígena del municipio de Jambaló, Cauca, Colombia, William Ferney Pazú, tras irrumpir en el resguardo de La Guada.

A lo largo de ese mismo mes, al menos ocho líderes indígenas del Cauca perdieron la vida en ataques similares, entre ellos William Gaitán, Aida Damaris Flor Camayo, Marcos Yonda y Luis Fernando Mayorga.

La situación no es distinta en otros países. En Perú, la Defensoría del Pueblo documentó en 2024 el asesinato de 21 defensores de derechos humanos en el ejercicio de su labor.

Solo en el primer semestre del mismo año, se registraron 39 actos adicionales, que incluyeron amenazas, agresiones físicas y hostigamiento judicial.

La Amazonía peruana es un escenario crítico. En Ucayali, por ejemplo, los activistas contabilizaron 226 casos de defensores en riesgo entre 2010 y 2024.

Huelga indígena rechaza minería ilegal en la Amazonía peruana https://t.co/6AZzgg8FqR#Peru #HuelgaIndigena #AmazoniaPeruana #MineriaIlegal pic.twitter.com/j7DZIZbsp6

— Al Mayadeen Español (@almayadeen_es) August 19, 2025

Actividades ilegales, a saber: el narcotráfico, la minería y la tala clandestina, incrementan la impunidad estructural y amplían la vulnerabilidad de las comunidades.

Países vecinos como Brasil y Ecuador reportan casos similares.

En Centroamérica, catalogada entre las regiones más peligrosas del mundo para los activistas ambientales, la violencia contra líderes indígenas deriva de la presencia de empresas extractivas y la ausencia de justicia en sus territorios.

Durante septiembre de 2024, la Organización de Naciones Unidas pidió al Estado de Costa Rica garantizar justicia tras el asesinato del líder del pueblo Brörán de Térraba, Jehry Rivera.

Aunque el único sospechoso admitió el crimen, un tribunal lo absolvió por “dudas razonables”, caso que generó indignación entre organizaciones defensoras de derechos humanos.

El organismo internacional también destacó la necesidad de fortalecer la protección del pueblo cabécar en China Kichá.

La violencia cobró la vida de referentes históricos como Berta Cáceres, lideresa lenca de Honduras y símbolo de la defensa ambiental, asesinada en 2016 tras denunciar las irregularidades del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

-

Guardianes de la tierra, líderes indígenas en peligro -

Guardianes de la tierra, líderes indígenas en peligro -

Guardianes de la tierra, líderes indígenas en peligro -

Guardianes de la tierra, líderes indígenas en peligro -

Guardianes de la tierra, líderes indígenas en peligro -

Guardianes de la tierra, líderes indígenas en peligro -

Guardianes de la tierra, líderes indígenas en peligro -

Guardianes de la tierra, líderes indígenas en peligro

Disputas sobre territorios

“El problema más grave que enfrentamos son las invasiones de tierras”, afirmó la vocera indígena peruana Teresita Antazú, al referirse a las amenazas que hoy golpean a la Amazonía.

A lo largo de un programa de actividades citado por el Centro Amazónico de Antropología, la representante de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana de la etnia yanesha, enfatizó el valor del orgullo identitario y la necesidad de transmitirlo entre generaciones:

“Yo siempre abrazo mis orígenes, y eso es lo que tenemos que hacer todos. No avergonzarnos de nuestra lengua ni de lo que somos. Los pueblos existimos desde antes de que el Perú existiera como país”, señaló.

La senadora electa de Colombia Aida Quilcué coincidió en su visión. Ella fue testigo del desplazamiento forzado de comunidades enteras durante los años de guerra y violencia que marcaron a su país.

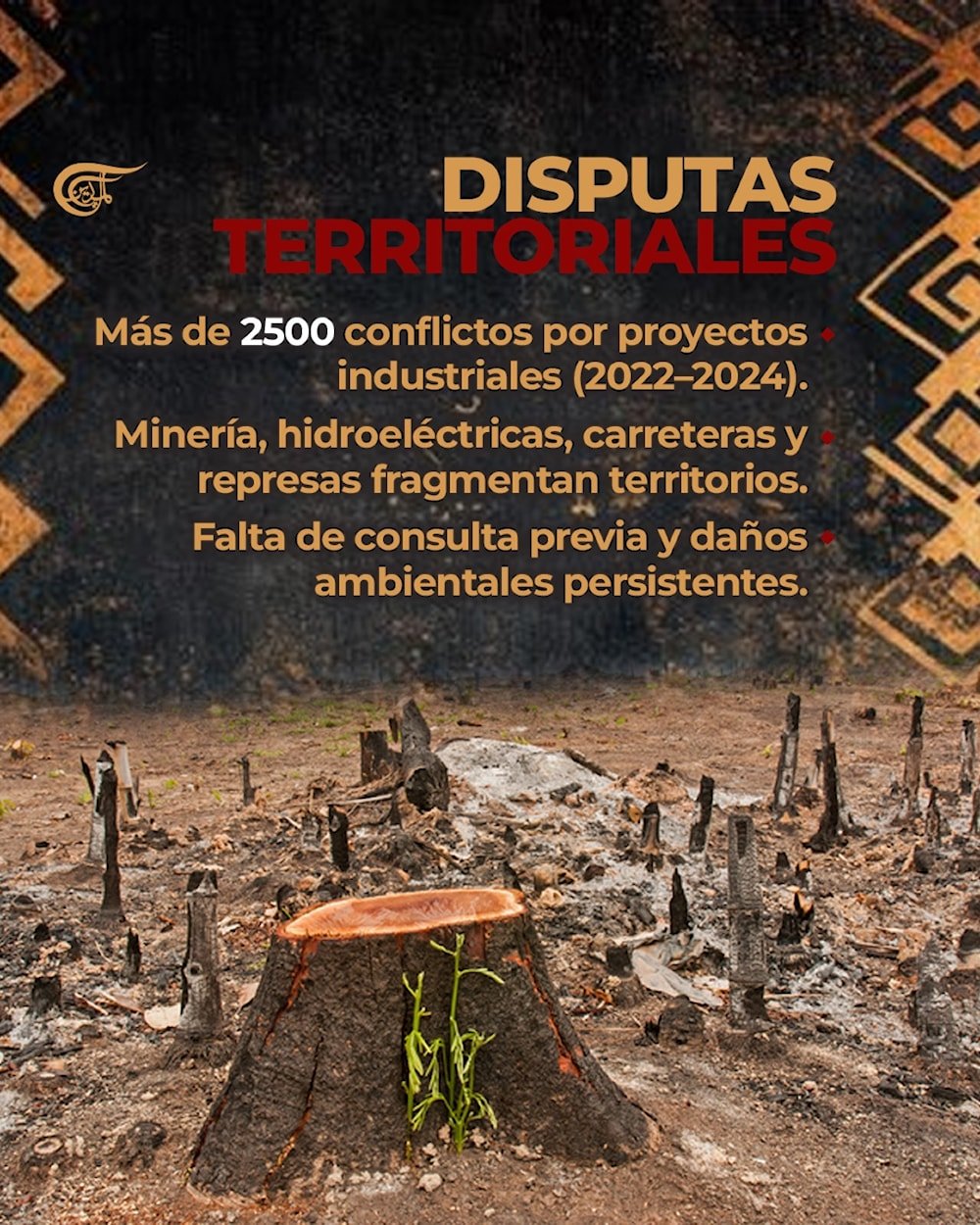

Un estudio de la Iniciativa de Derechos y Recursos reveló que, entre 2017 y 2021, más de dos mil comunidades en Perú, Colombia, México, Guatemala y Honduras sufrieron afectaciones por industrias extractivas y sus operaciones asociadas.

De estos casos, al menos 791 estuvieron vinculados con la minería.

En Chile, los pueblos Lickanantay denunciaron el hundimiento del suelo por la extracción de litio en el Salar de Atacama.

Investigaciones indicaron que la superficie se deprime hasta dos centímetros por año, lo que amenaza la capacidad de almacenamiento de su acuífero.

En octubre de 2024, el Consejo de Pueblos Atacameños presentó una demanda contra las compañías mineras por falta de consulta previa y daños ambientales.

Las presiones sobre los territorios indígenas no provienen solo de la minería. Proyectos de infraestructura como carreteras, represas y ferrocarriles representan otra fuente de conflicto.

LEA TAMBIÉN: Asesinato de lenguas: el otro genocidio

Según el Informe Rights and Resources Initiative (Iniciativa de Derechos y Recursos) 2024, América Latina registró más de dos mil 500 disputas relacionadas con iniciativas industriales en tierras indígenas entre 2022 y 2024.

En Ecuador, los waorani enfrentaron graves consecuencias por la apertura de vías. Un ejemplo es la Carretera Huaorani-Napo, destinada a conectar comunidades con la red nacional de transporte

Aunque el Gobierno presenta la carretera como motor de desarrollo, el proyecto despierta preocupación por la deforestación, la alteración de ríos y la fragmentación de territorios ancestrales.

“Cada kilómetro de carretera implica un riesgo para la biodiversidad y para nuestra forma de vida. Estamos en peligro de perder nuestros bosques, nuestros ríos y la seguridad de nuestras familias”, advirtió la lideresa waorani Rosa Nihua en entrevista con El País en 2024.

-

Guardianes de la tierra, líderes indígenas en peligro -

Guardianes de la tierra, líderes indígenas en peligro -

Guardianes de la tierra, líderes indígenas en peligro -

Guardianes de la tierra, líderes indígenas en peligro

Situación actual de los pueblos

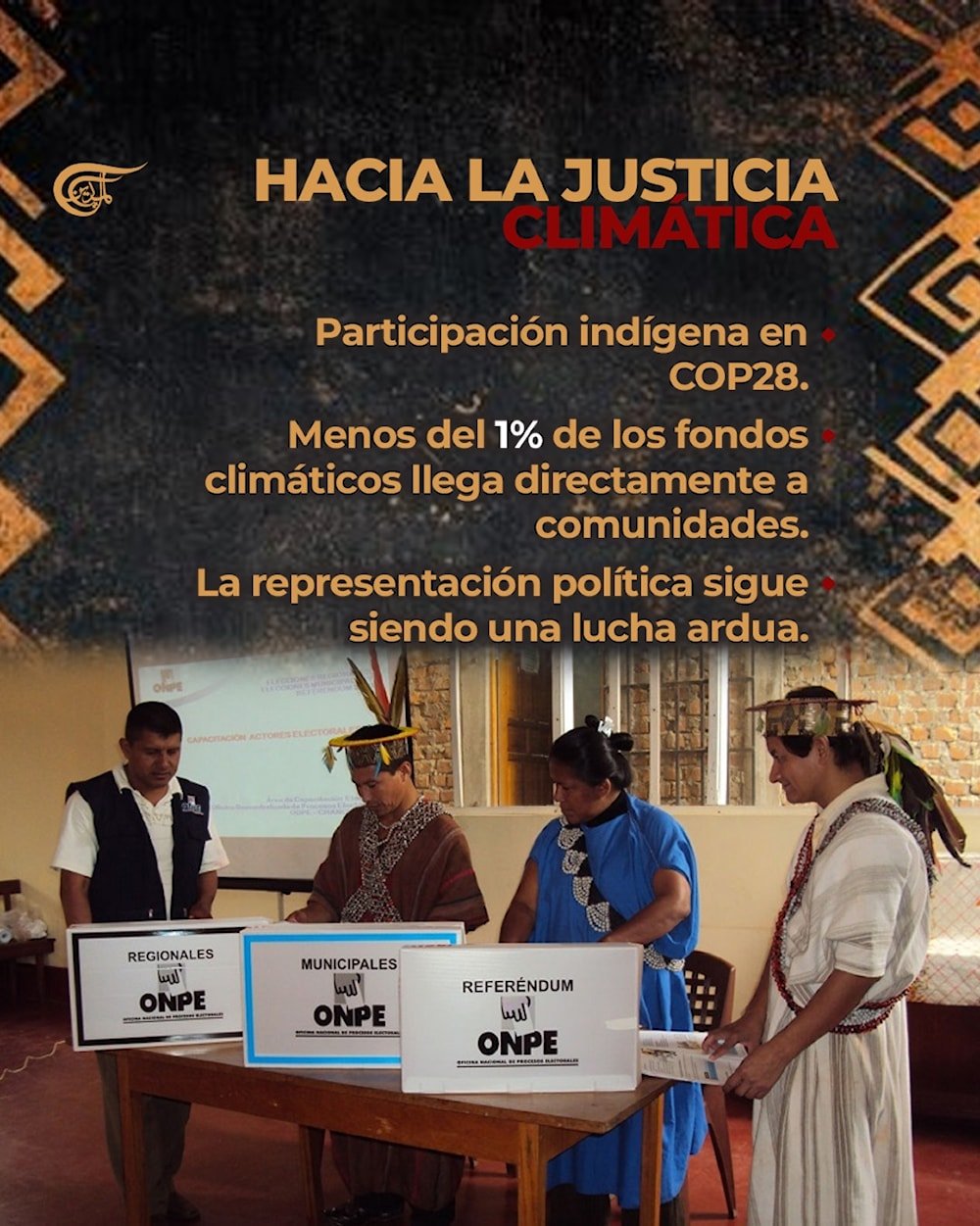

Frente a estas amenazas, los pueblos indígenas buscaron mayor representación en los espacios de decisión, tanto a nivel nacional como internacional.

Su participación cobró fuerza en foros globales. En la COP30, programada en Belém, Brasil, en 2025, los organizadores prevén un rol protagónico de las comunidades amazónicas, dada la relevancia ecológica de la región.

En la COP28, realizada en Dubái en 2023, los países aprobaron un fondo histórico de pérdidas y daños con aportes de Emiratos Árabes Unidos y Alemania.

Sin embargo, la ejecución de esos recursos representa todavía un desafío: menos del uno por ciento de la financiación climática llega de forma directa a las comunidades autóctonas.

Convertirse en diputada o senadora continúa siendo una lucha ardua para una mujer indígena, que requiere no solo su propia fortaleza, sino también el respaldo de sus pares.

La visibilidad internacional, los fondos climáticos y el acceso a la justicia representan pasos relevantes, aunque todavía insuficientes.

Para lograr una transformación real, es necesario reconocer plenamente los derechos ancestrales, garantizar una participación efectiva en las decisiones que afectan a sus territorios y frenar la impunidad que aún impera.

Amaya Rubio Ortega

Amaya Rubio Ortega

Al Mayadeen Español

Al Mayadeen Español